认知心理学(五)知识

本文主题:记忆。整体结构如下:

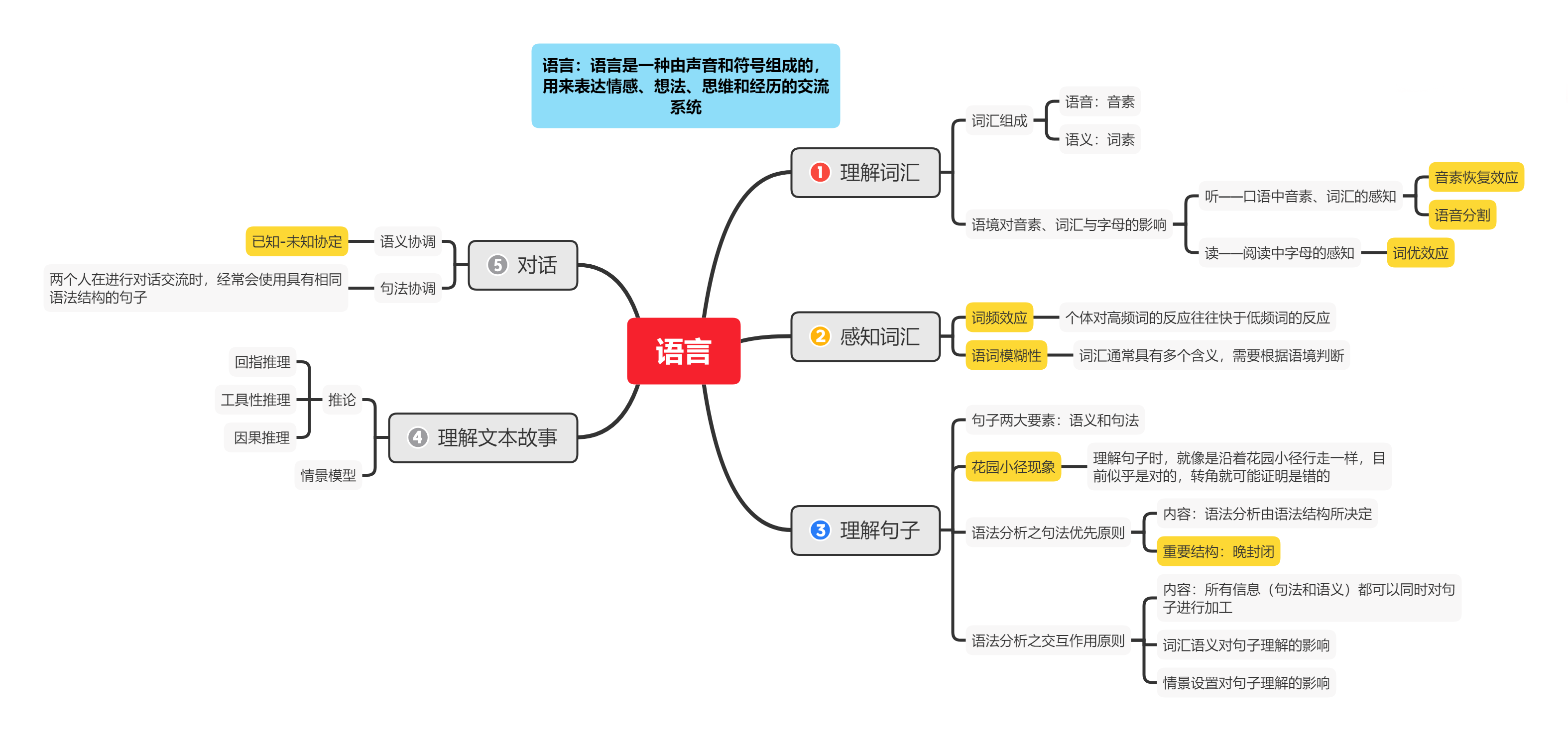

语言是一种由声音和符号组成的,用来表达情感、想法、思维和经历的交流系统

主要内容以思维导图的形式呈现,接下来的文字部分是针对思维导图里的部分术语以及较重要的部分的详细说明。

〇、前言

什么是语言?有哪些特性?

概念:语言是一种由声音和符号组成的,用来表达情感、想法、思维和经历的交流系统。

特征(人类区别于其他生物的独特性):

层级结构性:任何语言包含词汇、短语、句子、篇章这些层级结构,后者由前者组成。

规则性:比如句法语法规则

一、感知词汇

1.1 词汇组成

语言的基本单位是语音和语义,最小的语音单位为音素,最小的语义单位为词素。

音素

音素是语音的最小单位,如英文单词bit,包含三个音素:/b/,/i/,/t/。一个字母可以产生不同的音素,如“e”在单词“we”和“wet”中表现得音素并不相同。不同语言具有不同的语音系统,如现代汉语有32个音素,英语有47个音素。

词素

词素是语言的基本单位,具有确定的语义和一定的语法功能。如“bedroom”包含两个词素“bed”和“room”,“trucks”也包含两个词素“truck”和“s”。

1.2 语境对音素、词汇与字母的影响

语境无论在口语(听说)还是阅读里,都会对人对音素、词汇和字母都有所影响。接下来是两个例子。

1.2.1 口语中音素、词汇的感知

人在通过口语(听说)过程中有着“音素恢复效应”,即外部噪音掩盖了句子中的一个音素,个体仍然能够听见它。

音素恢复效应:一种根据句子语境自动将缺失音素添加上的自上而下加工的行为(我将其简称为“脑补”),并且句子语义信息对脑补的内容也有一定影响。

人们在说话时会有不同程度的连读现象,通过对会话的声能分析,两个相邻词汇之间没有物理间隔,也没有将两个词汇分开的信号。然而我们仍然能够分辨出分开的词汇,这种现象就是“语音分割”。和感知音素一样,词汇语义信息也会影响语音分割。比如:

I scream, you scream, we all scream for ice cream.

“I scream”和“ice cream”发音完全一致,这只能根据句子语境判断。

1.2.2 阅读中字母的感知

语境不仅影响着口语理解中的音素、词汇的感知,也影响着阅读理解中对字母的感知。其中最突出的是“词优效应”。

词优效应:与单独呈现字母或在假词中出现的字母相比,读者更容易识别真实词汇中的字母。

参考:词优效应

最后, 本节主要介绍了语境对音素、词汇和字母的感知的影响,总结如下:

| 效应 | 描述 | 结论 |

|---|---|---|

| 音素恢复 | 即使噪音掩盖了口语句子中词汇里的音素,个体也能感知到 | 词汇或句子含义能帮助个体自动恢复音素 |

| 语音分割 | 即使口语中的词汇表达是连续的,个体仍然可自动地切分词汇 | 词汇地语义信息或其他因素能帮助听者在口语理解过程中进行语音分割 |

| 词汇优先 | 当视觉呈现字母时,个体更容易识别词汇中的单词 | 字母识别受其所处语境的影响 |

二、理解词汇

有两个音素影响着人们对词汇语义的理解:词频效应,语词模糊性

2.1 词频效应

含义:个体对高频词的反应往往快于低频词的反应

验证实验:词汇确认实验。阅读由真词和假词组成的词表,要求尽可能判断两个此表中的词汇是否是真词。结果表明,个体在阅读高频词花费的时间明显少于低频词。

2.2 语词模糊性

含义:词汇通常具有多个含义。如“bug”有昆虫、窃听器等含义。这些词的含义需要根据语境判断。

研究方法:语义启动。被试听到启动词“bug”时,屏幕呈现一个真词或假词,或是相关或不相关的词,被试要求判断是否是真假词。研究表明,被试对“ant”和“spy”的反应速度相近,说明“蚂蚁”和“窃听器”两个含义都得到了启动,而对“sky”反应时间较长。

注:启动的概念:当个体看到一个刺激,并对随后再次出现的同一刺激反应更快时,就认为产生了启动。

三、理解句子

句子两大要素:语义和句法。

语义:词汇或者句子的含义。句法:词汇组成句子的规则。

3.1 花园小径现象

含义:理解句子时,就像是沿着花园小径行走一样,目前似乎是对的,转角就可能证明是错的。比如下面例子:

Cast iron sinks quickly rust.(铸铁水槽生锈快)

过程1、当看到Cast iron sinks 时,可能猜测是一个铸铁水槽的故事。(sink为水槽)

过程2、看到quickly时,否认想法,从而猜测是一个金属沉没的故事。(sink为沉没)

过程3、看到rust时,又否认想法,重新认为是一个铸铁水槽生锈的故事。(sink为水槽)

这个过程说明了句法和语义对句子的理解都有影响,但有两个不同的观点:先句法原则对词汇进行划分然后语义信息发挥作用(对应2.2);句法和语义同时发挥作用(对应2.3)。

3.2 语法分析之句法优先原则

句法优先原则:语法分析由语法结构所决定。其中一个重要结构为“晚封闭”:个体在句子理解中遇到一个新单词时,他的语法分析机制会尽量地将新单词归纳到当前正在加工的短语中去,直到所遇新单词再不适用于已有的短语内容为止。

比如在理解Cast iron sinks quickly rust.过程中是如何将词汇组成短语的:

step 1. /Cast iron/

表示铸铁

step 2. /Cast iron sinks/

sinks有语词模糊性,名词为“水槽”,动词为“下沉”

step 3. /Cast iron sinks quickly/

quickly副词出现后,将sinks归结到“下沉”含义

step 4. /Cast iron sinks/ quickly rust/

rust”生锈”的出现调整了短语结构,将quickly重新归结到新短语quickly rust中。

可以看出,晚封闭句法优先原则往往使读者引入歧途,需要必要的修正才能明白句子真实含义。也就是说句法结构首先起决定作用,必要时语义信息才用于修正。

3.3 语法分析之交互作用原则

不同于句法优先原则,

交互作用原则:所有信息(句法和语义)都可以同时对句子进行加工,个体随时可以利用任何信息进行修正。比如下列示例说明了词汇语义决定了句子的含义:

3.3.1 词汇语义对句子理解的影响

|The spy saw the man| |with the binoculars| 这个间谍用望远镜观察那个人

|The spy saw| |the man with the binoculars| 这个间谍观察着那个带着望远镜的人

然而将spy改为bird,这个句子的含义就唯一了:

|The bird saw| |the man with the binoculars| 这只鸟看着那个带着望远镜的人

这是因为一般来说,鸟儿不会用望远镜观察事物,这说明词汇语义决定了句子的含义。

3.3.2 情景设置对句子理解的影响

情景设置对句子理解也有影响。

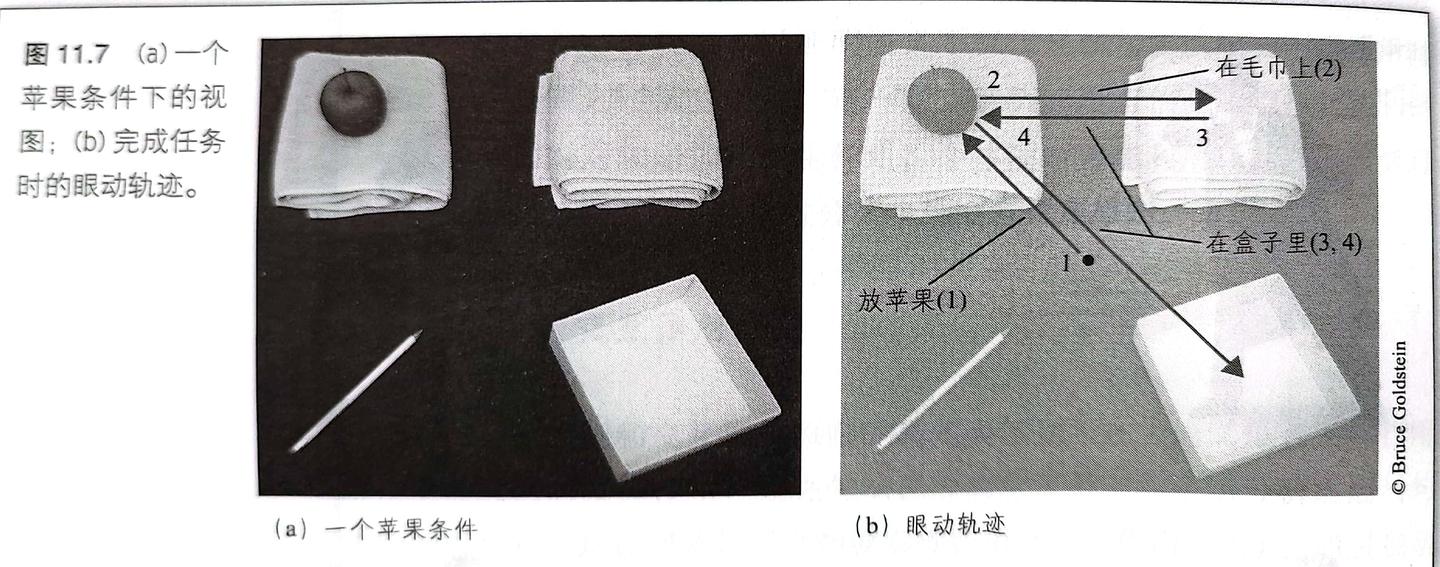

情景:一支铅笔、一条毛巾、一个放在毛巾上的苹果、一个盒子

被试所听的句子:Put the apple on the towel in the box.

下图(b)是被试听句子时的眼动轨迹。

可以看出:当听到Put the apple on the towel时,被试以为要将苹果放在毛巾上,然而听到in the box后,被试目光先移至苹果,再看向盒子。

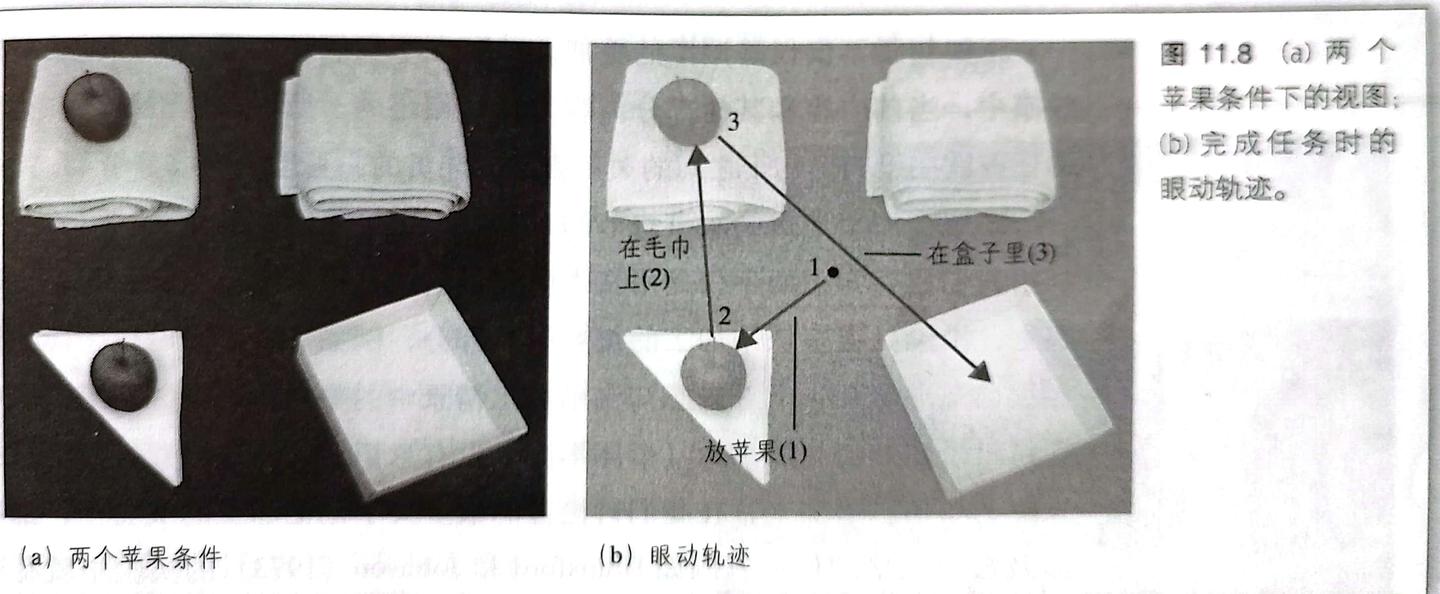

此外,设置了另一个情景:

情景:一个放在纸巾上的苹果、一个放在毛巾上的苹果、一个毛巾、一个盒子

这里被试听到on the towel时,目光移至到毛巾上的苹果上,即这个场景中的两个苹果使被试认为“on the towel”是指苹果位置。而非苹果移动的目标。

以上两个实验证明了:句子的句法信息和情景所提供的信息同时发挥作用。

四、理解文本故事

故事不仅仅是句子的叠加,想要理解文本故事,还需要推论。

4.1 推论

推论:利用我们已有的知识而不仅是用文本所提供的信息来理解文本含义

下面这个例子可以说明推论的作用:

“约翰试着固定小鸟笼。他正在钉钉子时,爸爸走了出来看到了他并帮他一起固定鸟笼。”

被试看完这段话后,在回忆时倾向报告他们之前看到的是“约翰正在用锤子固定鸟笼”,可见个体自动推理出约翰是在用锤子钉钉子。

推论不仅发生在文本阅读中,还会发生在图片理解上。

4.1.1 回指推理

回指推理:指阅读中将后文出现的回指词和前文的指代项或先行词连接起来的过程。比如:

菲菲,玛丽的一只的贵宾犬,赢得了狗狗秀的冠军。她如今已经赢得了她所参加的全部三场比赛。

我们可以确定“她”指的是菲菲,而非玛丽。

4.1.2 工具性推理

工具性推理:对篇章中所涉及的工具或方法的推论。比如:

莎士比亚正在桌子前撰写《哈姆雷特》的故事。

我们可以确定莎士比亚是用羽毛笔而非笔记本电脑,桌子应该是木制的。

4.1.3 因果推理

因果推理:将当前句子中发生的事件与先前句子中的原因联结起来的过程。比如:

莎莎服用阿司匹林后,她的头没那么痛了。

我们会推论莎莎头不痛是因为药物的作用。

4.2 情境模型

情景模型认为,文本的心理表征不是以短语、句子或段落等方式存在的,而是以故事中出现的人物、客体、位置和事件为线索。

五、对话

理解对话比起理解篇章来说更加困难,但我们仍然可以很快地对对话作出反应,这是因为在对话中个体一直在语义和句法的双重水平上协调着谈话内容。

5.1 语义协调

在谈话过程中,说话者可以遵循一定原则,比如已知-未知协定。按照已知-未知协定创造的句子一般包含两种信息:(1)已知信息——听者已经知道的内容。(2)新信息——听者第一次听到的内容。

比如下面实验展示了句子未遵守已知-未知协定的后果:

给被试呈现句子对,被试一旦确认自己理解了句子对中的第二句话的内容,就按键。

句子对1:

我们检查了野餐餐品

啤酒是温的

句子对2:

我们从卡车中拿出了一些啤酒

啤酒是温的

结果表明,被试需要更长的时间来理解句子对1中的第二句。这是因为在句子对1中,第一句的已知信息未提及啤酒,被试需要推论。但在句子对2中,第一句直接提及了啤酒,因此被试不需要推论就可以知道啤酒存在的信息。

5.2 句法协调

这部分很简单,即:当两个人在进行对话交流时,经常会使用具有相同语法结构的句子。这一现象通常被称为“句法启动”,即先前听到的句子中的特殊句法结构更容易出现在稍后的对话内容中。