认知心理学(一)知觉

当太阳从海平面升起时,爱丽丝沿着海滩开始晨跑。海滩不仅凉爽而且薄雾使得周围充满着神秘的感觉。当她俯视远处的海滩,发现有什么东西在距离她90米远的地方。“多有意思的一块浮木。”她这样想道。然而当她慢慢靠近时,她开始怀疑自己最初的知觉,最后意识到那其实是一把旧遮阳伞。

沿着海滩继续跑步,她发现了一条盘着的绳子,她停下来,抓住绳子的一端,一边抖动一边查看。正如她所预料的那样,绳子是完好的。但她没多做停留因为待会还要去附近一家咖啡馆见一个朋友。稍后,她坐在咖啡馆里,将自己错将遮阳伞看成了浮木的事情告诉给了朋友。

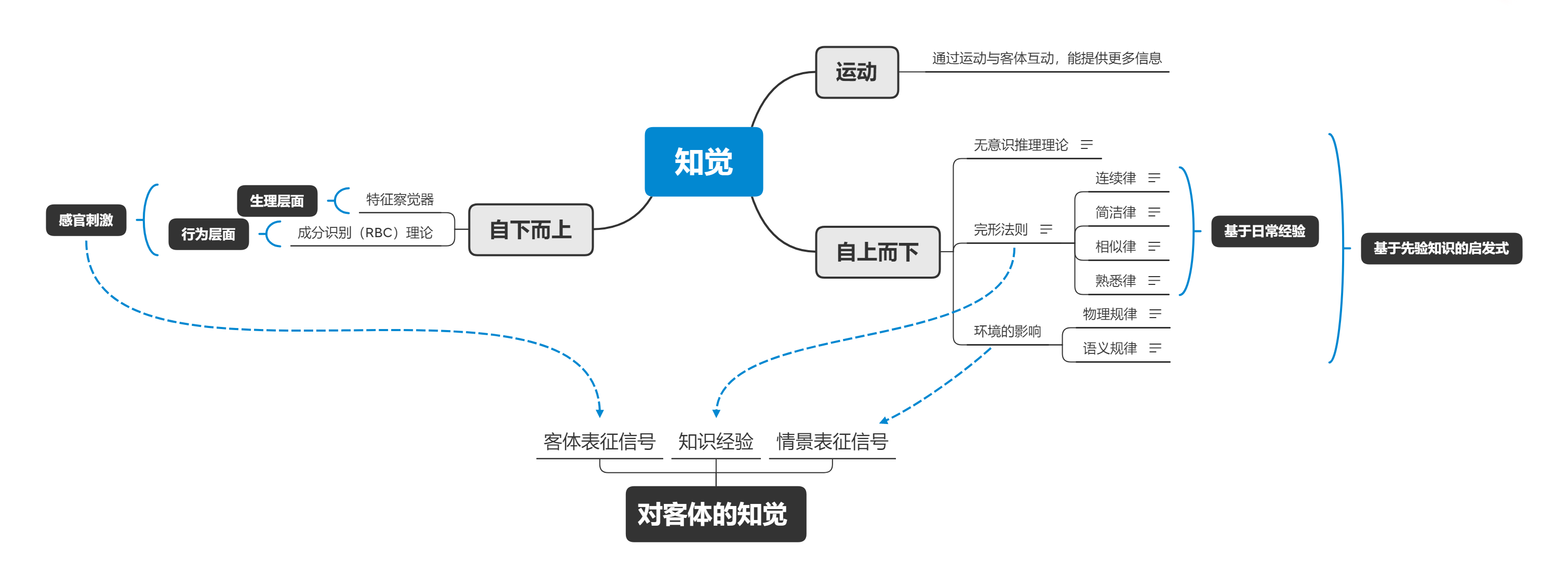

本文主题:知觉。整体结构如下:

思维导图

我们将通过刺激感官而产生的体验称为知觉。

主要内容以思维导图的形式呈现,接下来的文字部分是针对思维导图里的部分术语以及较重要的部分的详细说明。

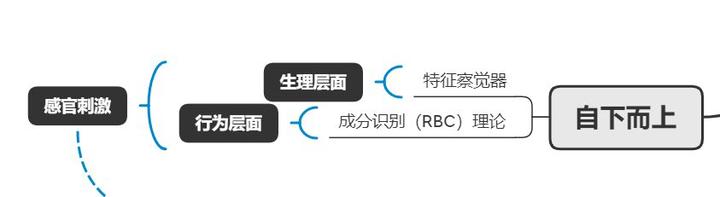

自下而上的加工

什么是自下而上?始于感官刺激的加工方式被称为自下而上加工。自下而上加工主要分为两种:

1. 生理层面

感受器收到刺激后会诱发一系列的电位变化然后传向大脑,大脑皮层的一些神经元专门对一些简单的形状敏感,这些神经元由于可以对某些简单的特征(比如特定朝向的线条——树干枝叶的朝向)做出反应,因此被称为 “特征察觉器” 。

2. 行为层面

Irving Biederman从行为学的角度提出:知觉可以由多种单独的特征组合而成,而这被称为 “成分识别(RBC)理论”。该理论认为,个体是通过感知一些基本特征来知觉客体的。这些基本特征又被称为几何子。我们只要感知到构成客体的部分几何子,就可以识别客体。

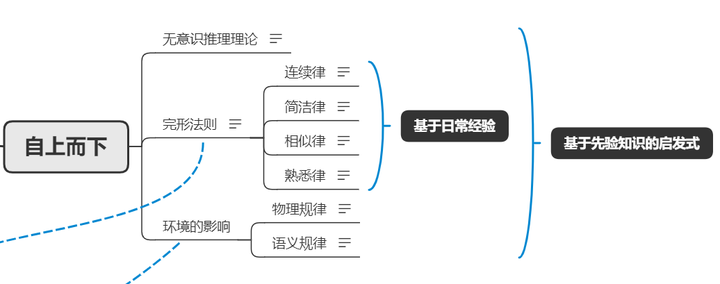

自上而下的加工

除了作用于感受器的信息之外,个体在应对环境过程中所运用的知识也会对知觉产生影响。

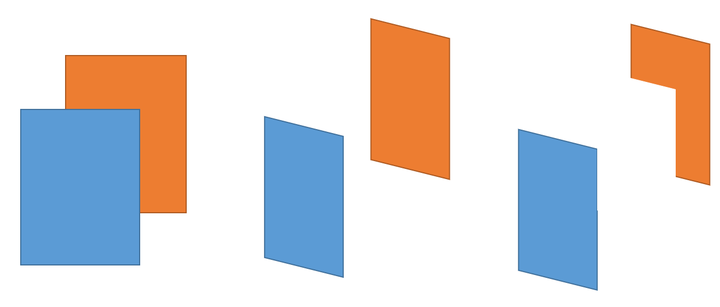

1.无意识推理理论

无意识推理理论包含似然原理,即我们会将客体感知为与我们以往感知过的刺激模式最接近的客体。下面的重叠矩形的例子便是这一理论的例子,我们对此发生的推理似乎是无意识的。

2.完形法则

无意识推理理论提出30年后,完形心理学家开始关注知觉组织,即基本元素是如何组织在一起成为较大的客体的。完形心理学家提出了多种知觉组织法则来说明环境中的元素是如何被组织在一起的。

连续律

如果分散的点连成了直线或平滑的曲线,可将其视为一个整体,而它们的连线也可视为平滑的轨迹。同样,一个被其他客体挡住的客体也会被知觉为一个连续的整体。在文章开头爱丽丝将堆叠起来的绳子知觉为整体便是一例子。

简洁律

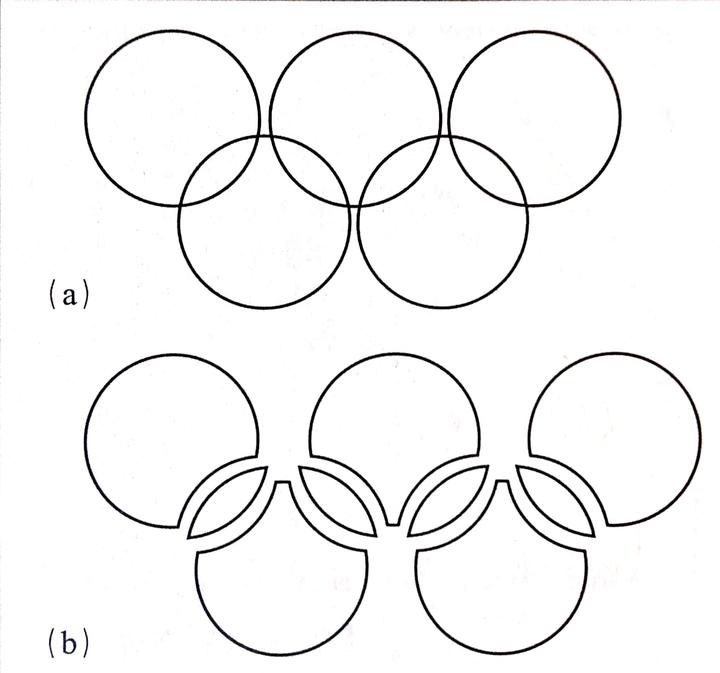

个体会以尽可能简单的方式知觉不同模式的刺激。比如下图,我们会将它们看成五个圆环,而不是多个复杂图形。

相似律

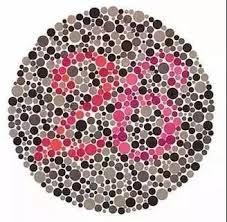

相似的事物容易被组织在一起。如下图,相似律会帮助我们将其看成一个数字。

熟悉律

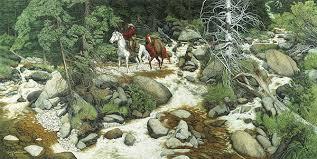

熟悉的或有意义的事物容易被组织在一起。比如下图有趣的小测验(相信大家已经看过这幅图了)。

刚开始可能你比较难找到面孔,但是一旦把一组岩石感知成一张脸,你就很难再避免这种知觉方式了,你将会永远把它们看成面孔的一部分。

3.环境规律

现代知觉心理学家提出,我们关于环境规律的知识也会影响知觉。我们将此规律分为两类:物理规律和语义规律。

物理规律

物理规律是环境中常出现的物理特性。比如,人们更容易感知到垂直方向和水平方向、对有关阴影的错误感知。

语义规律

在对情景的感知过程中,语义指情景的意义,它通常与情景的具体内容有关。语义规律是与不同情境功能相关的特征(参考语义网络)。

最后总结如下:对客体的知觉 = 客体表征信号+情景表征信号+知识经验。