认知心理学(二)注意

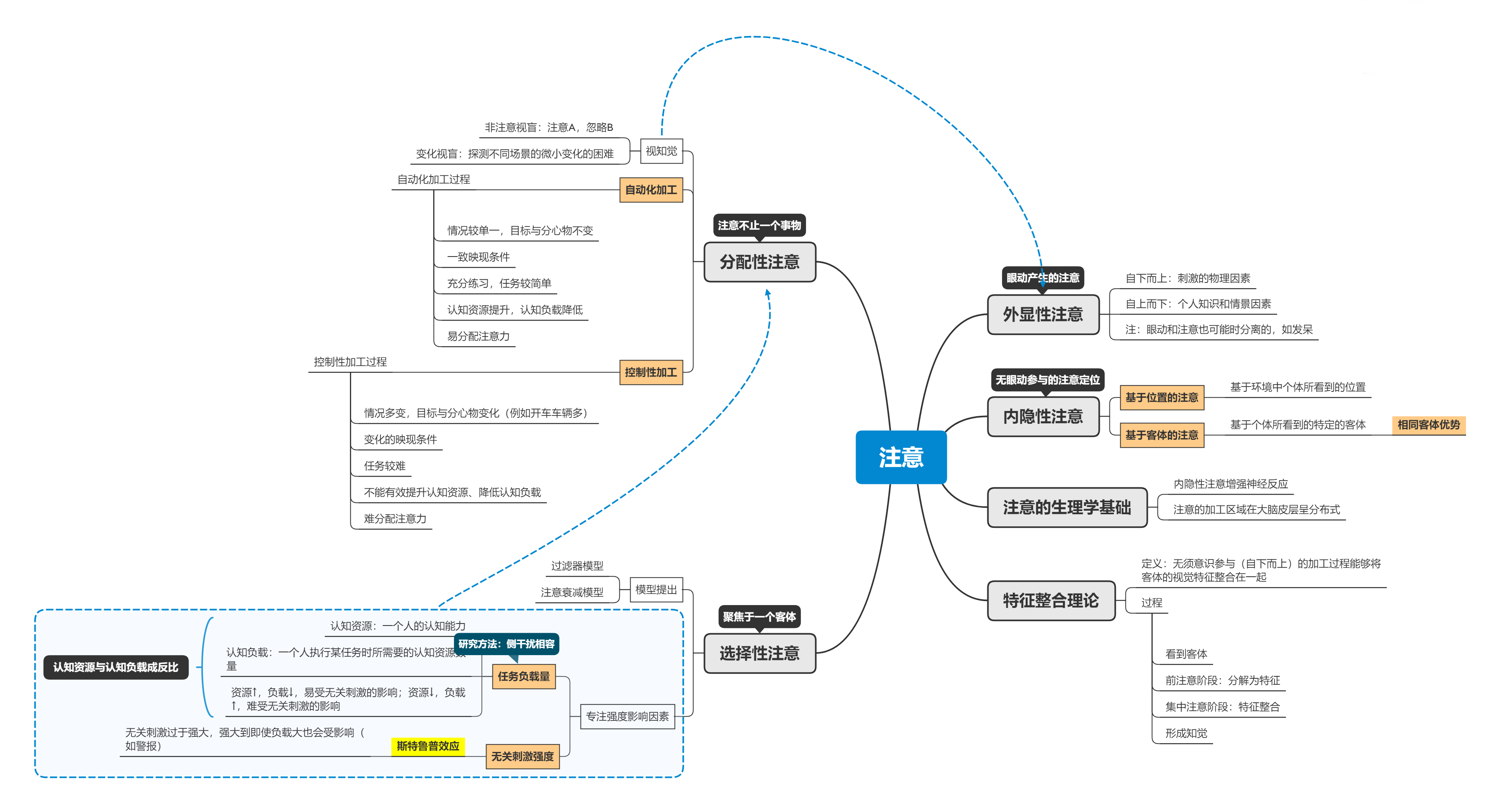

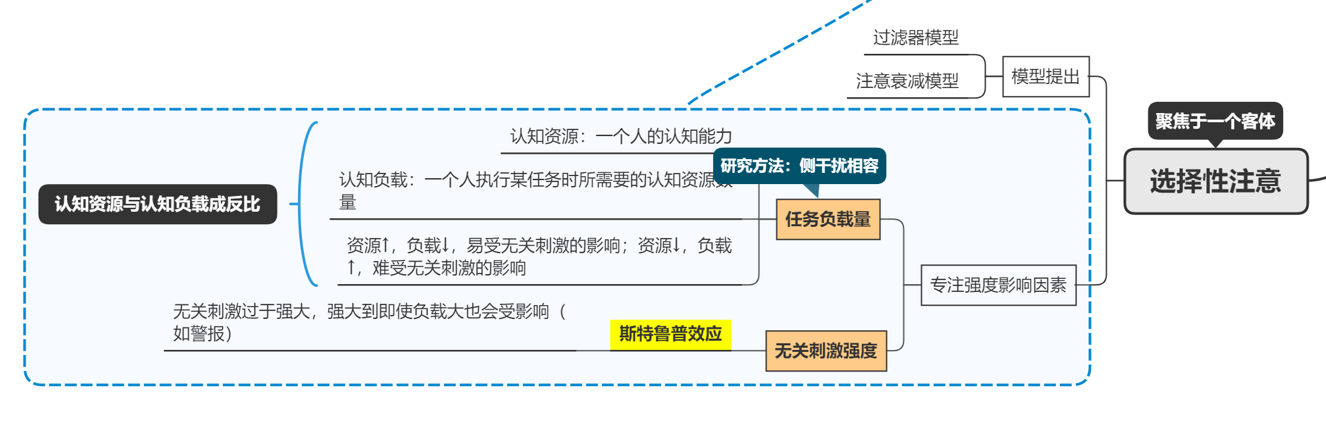

本文主题:注意。整体结构如下:

注意,是一种聚焦于特定刺激或者特定位置的能力。

主要内容以思维导图的形式呈现,接下来的文字部分是针对思维导图里的部分术语以及较重要的部分的详细说明。

选择性注意

1.模型提出

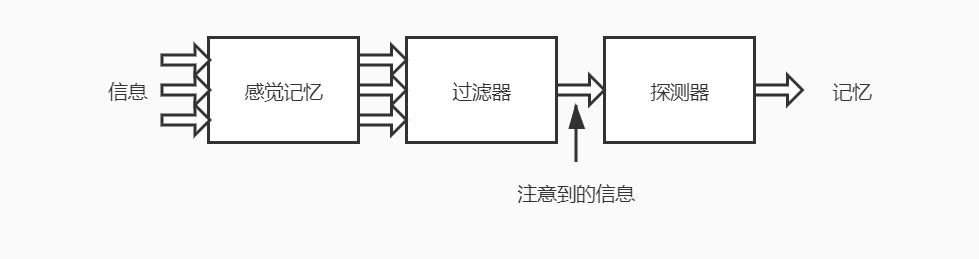

由于注意到日常生活中人们经常选择性地听取部分信息(如在嘈杂环境下和对面的人交流),Broadbent在1958年提出了注意过滤器模型。

该模型也称为瓶颈模型,因为过滤器限制了信息的流动。过滤器认为,信息是否通过基于特定的物理属性,比如说话的速度或者演讲者的音高。

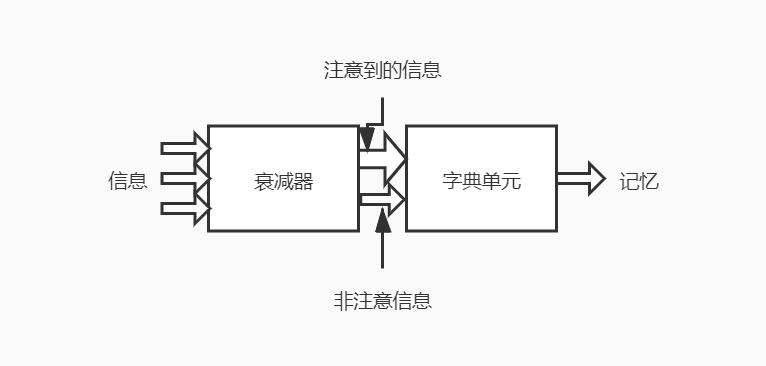

2.注意衰减模型

但是过滤器有以下缺陷:

Broadbent认为在非注意通道的信息不能进入意识,但是我们一定有下述体验:在嘈杂的环境下和别人交流突然听到有人叫你的名字。这说明个体考虑了单词的语义(自上而下的例子)。对此Treisman修订了Broadbent的理论,用衰减器替换了过滤器,这样就达到了非注意的信息不是被”一刀切“地被阻断,而是被减弱。衰减器认为,应该对信息进行以下分析:

- 物理特性:高低、快慢等。

- 语言:信息如何组织成音节或单词。

- 意义:单词如何组成了有意义的短语。

3.专注强度影响因素

任务负载量

认知资源:一个人的认知能力。

认知负载:一个人执行某任务时所需要的认知资源数量。

认知资源与认知负载成反比:资源↑,负载↓,易受无关刺激的影响;资源↓,负载↑,难受无关刺激的影响。

无关刺激强度

斯特鲁普效应:无关刺激过于强大,强大到即使负载大也会受影响(如警报)

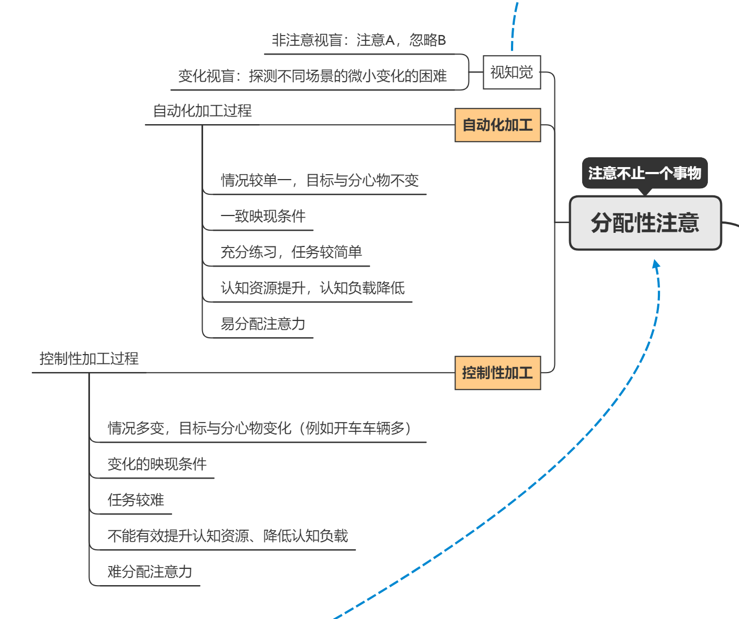

分配性注意

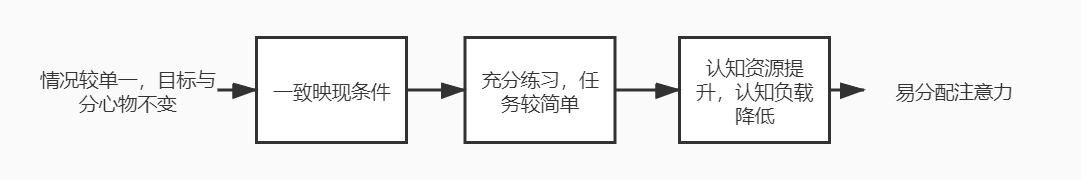

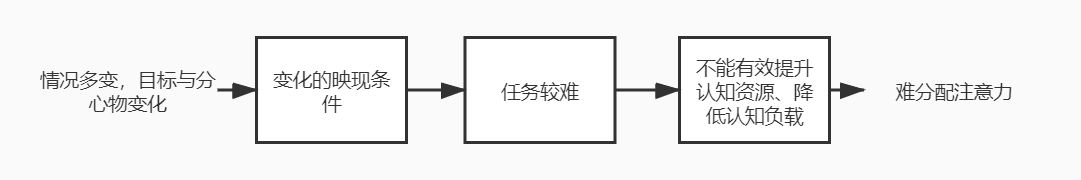

我们有时尽力去关注一些事,仍可以从非注意任务中获取信息(比如学习过程中始终会注意手机提示音,永远的痛)。我们分配注意的能力取决于很多因素,包括练习以及任务的难度。

1.自动化加工

我们可以通过练习来获得分配注意的能力,多次练习可导致自动化加工,这里的自动化加工指:(1)非刻意的情况下自动发生;(2)耗费叫少量的认知资源。

举个例子,你是不是曾不记得自己离开家的时候是否锁过门了,然后返回去检查结果发现门已经锁好?这对于大部分人就是一种不需要注意的自动化反应。

2.控制性加工

当任务较难时,我们即使练习数次但效果不佳,注意不得不时刻保持高度集中,这叫做”控制性加工“。比如我们在熟悉且路况良好的道路上开车,驾驶相对轻松并且还可以和别人交谈(即容易分配注意力)。但当路况变得拥挤,道路变得坑坑洼洼,我们就不得不停止交谈,将所有的认知资源集中在驾车上(即难分配注意力)。

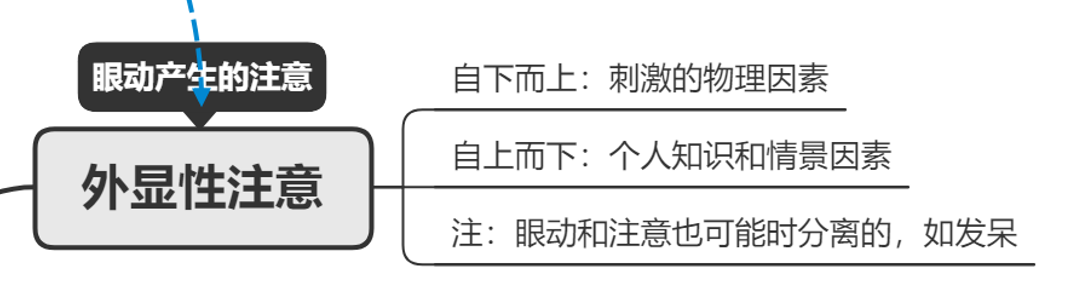

外显性注意

1.眼动自下而上的决定因素:刺激的物理属性,如颜色、运动等。

2.眼动自上而下的决定因素:个人知识和情景因素。比如当你注视一幅厨房的照片,你对在桌上的打印机的注视时间一定比桌上的锅的注视时间长。或者当你在做作业时,通常对题目的注意比旁边的杯子注意力强(只是通常,不排除不想做作业三心二意的情况)。

注:眼动和注意也可能时分离的,如发呆时你注视着书本上的文字但是并没有理解读到了什么。

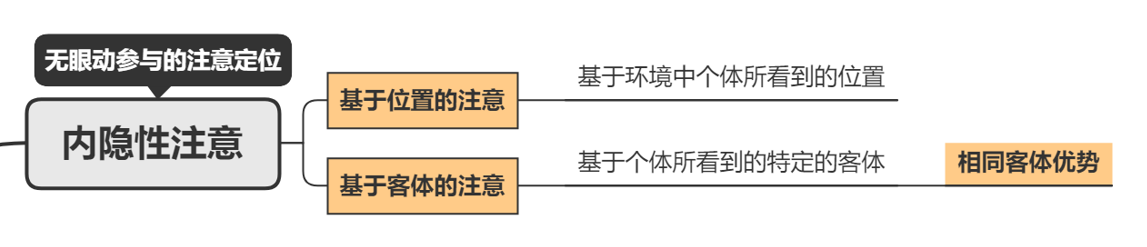

内隐性注意

1.基于位置的注意

基于环境中个体所看到的位置。

2.基于客体的注意

基于个体所看到的特定的客体。

这里有一个有趣的实验:

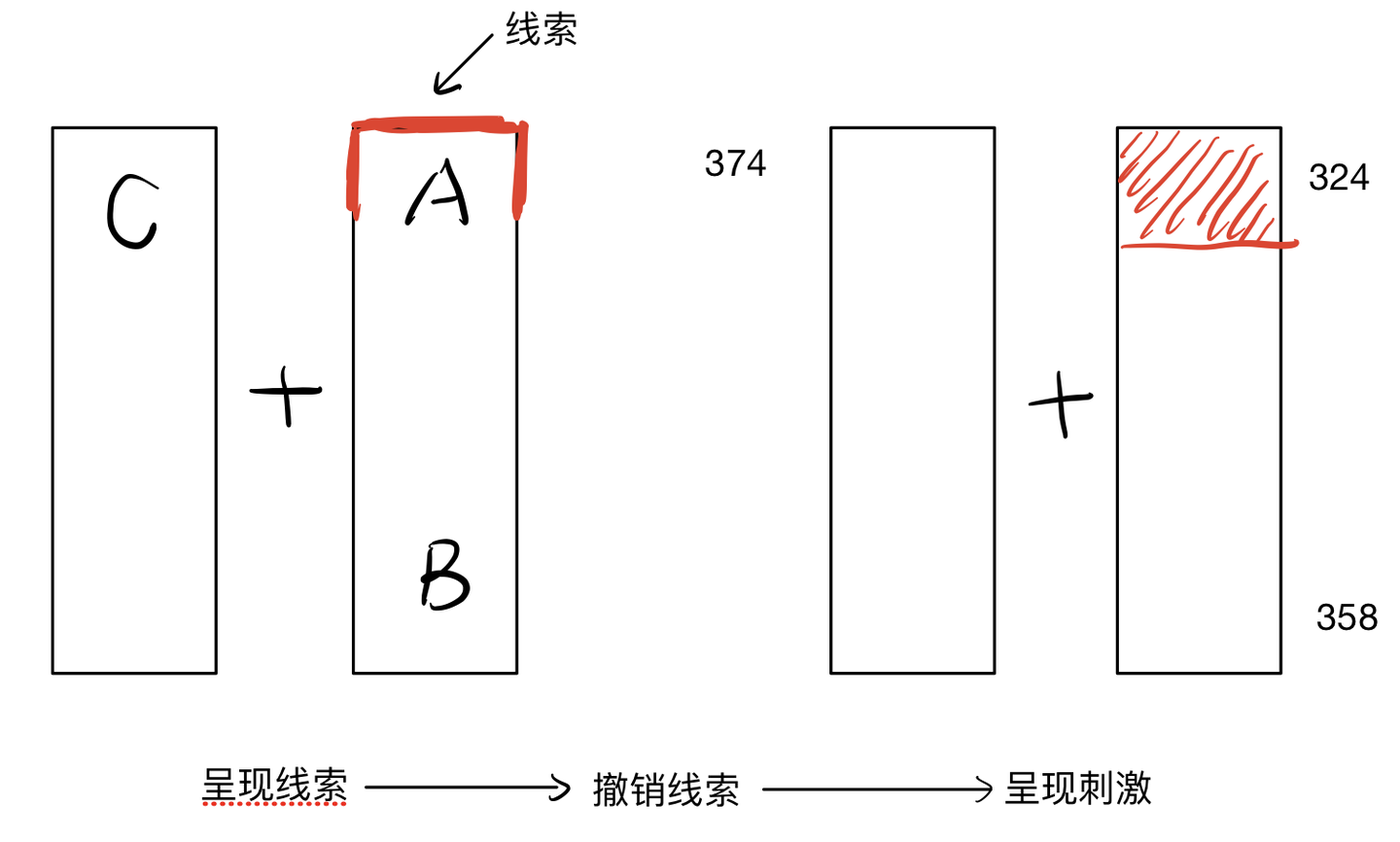

左边为线索信号,红色的线条出现在其中一个矩形的上方或下方,预测着目标可能会出现的位置。图中的字母在实验中不呈现给被试。右边的目标是一个红色的方块,出现在其中一个矩形的一端。图中的数字的单位是毫秒,表明了线索出现在位置A后,被试需要多久才能够对出现在位置A、B和C的目标做出反应。

实验发现:被试对于出现在相同矩形客体的位置B处的目标的反应,要快于对出现在不同客体的位置C处的目标的反应,但是位置B和位置C相对位置A的距离是相等的。说明A处的注意已经扩散导论右侧的整个客体,这就是相同客体优势。

相同客体优势:对特定客体的注意作用会扩散到整个客体。

特征整合理论

定义:无须意识参与(自下而上)的加工过程能够将客体的视觉特征整合在一起。

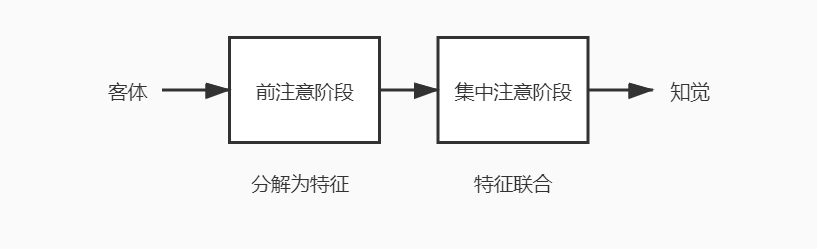

Treisman的特征整合理论,在前注意阶段,客体被分解为不同特征;在集中注意阶段,这些特征会发生整合。

有趣的是,如果有多个客体,这些”自由漂浮“的特征可能会错误地组合在一起。比如生活在的例子:门前突然经过一个穿着绿色T恤、戴着黑色帽子、手中拿着灰色包的男子,在回忆男子的特征是有时会回忆成”穿着灰色衣服、带着绿色帽子、拿着黑色包的男子“。